Битва на реке Сити

Битва на реке Сить (Ситская битва) – сражение, произошедшее 4 марта 1238 года между объединенным войском нескольких русских князей во главе с владимирским князем Юрием Всеволодовичем и монгольским корпусом во главе с Бурундаем. Одно из центральных событий монгольского нашествия на Русь (1237- 1240 годы), одно из ключевых сражений монгольского похода во главе с Батыем на Северо-Восточную Русь (1237 – 1238 годы).

Оглавление

- Задолго до Ситской битвы.

- Поход монголов на Северо-Восточную Русь. Начало.

- На землях современной Ярославской области и соседних территориях.

- Маршрут 1. Юрьев-Польский - Переславль-Залесский – Дмитров - Тверь.

- Маршрут 2. Углич, Ростов Великий – Ярославль – река Сить.

- Развязка. Ситская битва.

- Божонки и Могилицы (Могилец).

- Покровское, Игнатово, Семеновское.

- Станилово, Юрьевская, Красное.

- Итоги Ситской битвы.

- О проекте.

Задолго до Ситской битвы

Начало XIII века. У сильной Монгольской империи появляются амбициозные планы завоевания Европы. 1235-1236 годы – покорены башкирские племена, которые после этого направили в состав монгольского войска несколько отрядов. Весной 1237 года была завоевана Волжская Булгария. Осенью 1237 года разгромлены половцы и аланы, подчинены другие территории. Создан мощный плацдарм для похода на Русь. Поздней осенью 1237 года войско Батыя встало на южной границе Рязанского княжества.

По оценкам российских историков XIX века войска монголов вместе с союзниками достигали полумиллиона человек. Отечественная советская историография давала иную оценку – 120-140 тысяч человек. Монголы предпочитали действовать стремительно: захватить противника врасплох, дезорганизовать и внести разобщенность, старались избегать больших фронтальных сражений и разбивать противника по частям. Подобная тактика была использована и в Ситской битве. Сведения о русских войсках указывают на 50 тысяч воинов у северных княжеств и 50 тысяч – у южных княжеств. Но эти княжеские войска не были едиными из-за раздробленности княжеств и противоречий между князьями. Первая попытка объединить дружины была предпринята в Ситской битве.

Поход монголов на Северо-Восточную Русь. Начало.

Рязань.

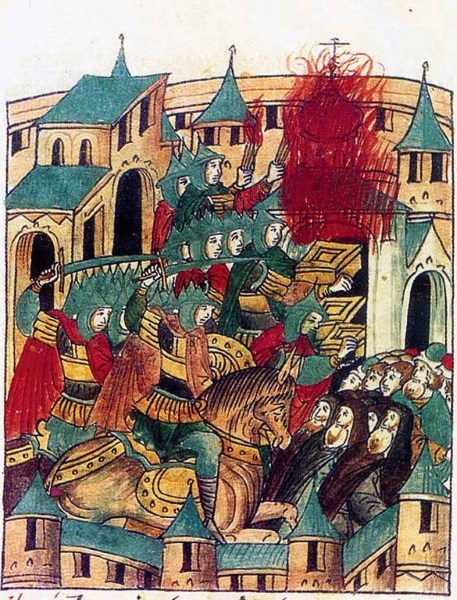

Осада города продолжалась с 16 по 21 декабря 1237 года. В боях погиб князь Юрий Игоревич. Население города было перебито. Монголы не только уничтожили Рязань, в том числе даже его каменные храмы, они разорили все рязанское княжество. На этом месте Рязань так и не восстановили, функции разрушенного города в XIV веке передали стоявшему в 50 километрах выше по Оке Переяславлю-Рязанскому. В 1778 году он был переименован в Рязань в честь разрушенного в 1237 году предшественника.

Коломна.

К городу Батый подошел предположительно в начале января 1238 года. Город был стратегически важен – дальше во Владимиро-Суздальское княжество конница могла пройти только по берегу Оки, на которой и стоит город. Поэтому владимирский князь Юрий Всеволодович назначил здесь сбор своих дружин. Сюда пришли его старший сын Всеволод, воевода Еремей с владимирской дружиной, остатки рязанских войск. Сражение под Коломной историки считают одним из самых крупных и ожесточенных во время похода 1237-1238 годов Батыя на Русь, ориентировочно 10 января 1238 года город был взят. С большой долей вероятности можно говорить о том, что именно здесь Юрий Всеволодович предпринял первую неудачную попытку объединить дружины разных князей. Вторая попытка была осуществлена позже – в начале марта 1238 года в районе реки Сить.

Москва.

Несмотря на свою молодость, Москва была богатым и цветущим городом, а географические особенности и наличие рек, по которым монголы передвигались зимой, придавали ей большое стратегическое значение. После взятия Коломны монгольские войска подошли к Москве, в которой правил сын владимирского князя Владимир Юрьевич, взяли её после пятидневной осады 20 января 1238 года. Князь был взят в плен и позже «в назидание» отказавшимся сдаться был казнен у стен Владимира.

Суздаль.

Суздальские дружины по невыясненным причинам стояли ровно посередине между Владимиром и Суздалем, возможно, они должны были подойти для обороны центра княжества. Там они и были разбиты. Оставшийся без охраны город был взят 4 февраля 1238 года, население было убито и частью уведено в плен, окрестные поселения и монастыри были сожжены.

Владимир.

Армия монголов подошла укрепленному Владимиру 4 февраля 1238 года. Его князь Юрий Всеволодович ушел с небольшой дружиной на север, оставив здесь часть войск, здесь же осталась его семья. К 6 февраля город был обнесен тыном, начался его штурм с применением камнеметных орудий. В первый день штурм был отбит, 7 февраля монголы ворвались в город через сделанные днем ранее бреши в стенах. Последовательно были взяты «новый город», «Мономахов город» и детинец – последний оплот обороны. Великокняжеская семья, бояре, простые жители, укрывшиеся в соборной церкви, были сожжены. Историки продолжают споры в поисках причин, по которым Юрий Всеволодович ушел из хорошо укрепленного города, оставив здесь, предрекая на верную смерть, самых близких для себя людей.

На землях современной Ярославской области и соседних территориях

По каким причинам Юрий Всеволодович отправился на север – на земли современной Ярославской области? Здесь он хотел собрать войско, которое, наконец, смогло бы дать отпор завоевателям. Объединенную дружину планировалось создать из остатков своих отрядов, а также отрядов князя Ростовского - Василько, Ярославского – Всеволода, Угличского – Владимира, уцелевшего Святослава Суздальского. Особые надежды Юрий связывал с братом Ярославом Всеволодовичем из Новгорода и его сильной дружиной. Чтобы сократить путь навстречу друг другу, местом встречи был выбран район впадения реки Сить в Мологу (северо-запад современной Ярославской области). Планировалось, что туда Ярослав сможет быстро прийти из Новгорода, а Юрий подойдет туда через Ростов и Ярославль, собирая дружины этих городов. Туда же должны были пробраться дружины из Углича. В условиях зимы единственным вариантом для отхода и маневра оставались замерзшие реки – Волга, Молога, Сить. Те земли были удаленными, но за счет развитой торговли, земледелия, охоты и рыболовства обжитыми - была возможность не только соединиться с дружинами других князей, но и обеспечить их столь необходимыми в зимних условиях запасами. Впрочем, планам этим не суждено было сбыться.

А завоевателям после взятия столицы Владимиро-Суздальского княжества предстояло решить две задачи. Во-первых, догнать и уничтожить дружину Юрия Всеволодовича, ушедшего на север. Во-вторых, разорить новгородские земли и взять город Новгород, захватив по пути укрепленный город Тверь. Эти задачи хан Батый попытался решить одновременно, разделив свое войско на три части. Основные силы во главе с Батыем двумя отрядами пошли по направлению Юрьев-Польский - Переславль-Залесский – Дмитров - Тверь. В погоню за Юрием Всеволодовичем в направлении Ростова, Углича, Ярославля отправился темник Бурундай. Третий отряд ушел на среднюю Волгу, в Городец.

Маршрут 1. Юрьев-Польский - Переславль-Залесский – Дмитров - Тверь.

Юрьев-Польский.

Уже при основании в 1152 году город был задуман как форпост на северо-западных границах Владимиро-Суздальского княжества, здесь были построены высокие укрепленные стены, насыпаны земляные валы. В начале XIII века здесь был построен Михайло-Архангельский монастырь. Построенный «под оборону» город оказал серьезное сопротивление, за что и был разрушен. Монастырь был разрушен и почти два века был в запустении.

Переславль – Залесский.

Переяславль-Залесский в то время был сильной крепостью на стратегическом торговом маршруте из бассейна реки Клязьмы к Новгороду. Переславский князь Ярослав II Всеволодович в это время находился в Киеве, но и без него город оказал ожесточенное сопротивление врагу. Ближе к середине февраля после пятидневной осады город был взят и разорен, после этого завоеватели отправились брать Дмитров и Тверь.

Дмитров, Тверь, Торжок.

Первым был захвачен и сожжен город Дмитров. После этого в районе 20-21 февраля была взята Тверь. Казалось бы, путь на север в сторону Новгорода (или в сторону реки Сить для удара по Юрию Всеволодовичу) был открыт. Но совершенно неожиданно для завоевателей упорное сопротивление им оказал сравнительно небольшой город Торжок. Осада города началась 22 февраля и продолжалась две недели – вдвое дольше, чем оборонялся хорошо укрепленный Владимир. Город был подвергнут страшному разгрому, большинство его жителей погибло. Этот факт сыграл немалую роль в истории Ситской битвы. Монгольские отряды, занятые взятием Торжка, не пошли отсюда на Сить. В то же время, Юрий Всеволодович, зная о скоплении здесь противника, был вынужден держать в этом направлении значительные заградительные силы.

Маршрут 2. Углич, Ростов Великий – Ярославль – река Сить.

Ростов Великий.

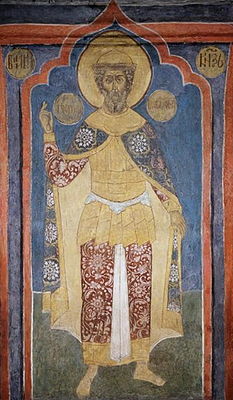

В Ростове на момент похода монголов на Северо-Восточную Русь правил князь Василько Константинович. В начале 1238 года он по зову Юрия Всеволодовича (или вместе с ним) ушел из города вместе со своей дружиной им войском на реку Сить, чтобы дать бой в составе объединенного русского войска. Город остался без охраны, сдался врагу без сопротивления. Это произошло 20 февраля. Благодаря этому, город уцелел, более того, вскоре после нашествия здесь возобновили каменное строительство. После взятия Ростова войска Бурундая разделились на две части. Сам Бурундай пошел в сторону Углича, другие пошли в сторону Ярославля.

Ярославль.

Ярославский князь Всеволод Константинович вместе со своей дружиной, как и Ростовский князь Василько, ушел на встречу с Юрием Всеволодовичем. О сопротивлении Ярославля монгольским войскам долгое время не было ничего известно. Даже ходила версия о том, что город мог откупиться. Но археологические исследования 2004 года, проведенные Институтом археологии Российской академии наук, подтвердили факт ожесточенных боев на территории города. В результате раскопок было обнаружено девять массовых захоронений и останки более 400 человек. Характер повреждений на обнаруженных останках указал на то, что люди погибли в ходе боев, и бои эти произошли в конце февраля 1238 года. Взяв Ярославль, монголы по льду Волги отправились в погоню - в сторону рек Молога и Сить.

Углич.

Во главе Угличского княжества в то время находился князь Владимир. Он, как и князья из Ярославля и Ростова, вместе со своей дружиной ушел к ожидавшему его Юрию Всеволодовичу. Город остался без защиты и был сожжен завоевателями. Это, как и в случае с Ярославлем, произошло в самом конце февраля 1238 года.

Развязка. Ситская битва.

Предположительно у князя Юрия Всеволодовича, ушедшего из Владимира на север Руси, было около 15 тысяч воинов. Уже в районе 24-26 февраля он вместе с князьями Ростовским, Ярославским, Угличским и Суздальским пришел к предполагаемому месту встреч с Ярославом. По логике зимних марш-бросков по льду рек и целесообразности встретиться они были должны в месте впадения реки Сить в Мологу. При этом очевидно, что в условиях зимы, без подручных средств и времени, возможности построить серьезные оборонительные сооружения не было, воины были вынуждены рассредоточиться на огромной территории: до деревни Станилово в верховьях Сити и до Холопьего городка выше по течению Мологи. Кроме того, со стороны Торжка и Твери на случай нападения оттуда тоже стояли русские войска. В общей сложности между ними было более ста километров. Но главная помощь со стороны Новгорода не пришла. Предполагается, что Ярослав жидал нападения на Новгород со стороны Торжка, который был в осаде, поэтому не решился направиться на помощь Юрию. Это во многом и предопределило исход состоявшейся вскоре битвы. Юрию пришлось переформировывать свои части, возможно, уводить их вверх по Сити.

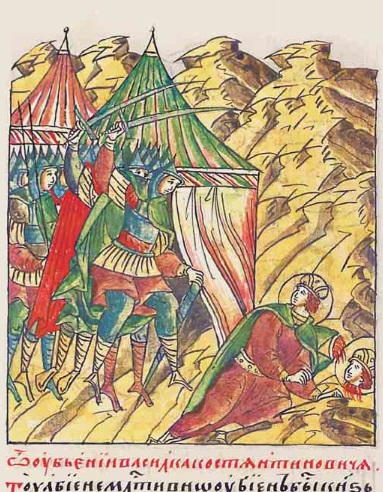

Что касается монгольских войск, в этот раз они применили особую тактику. Бурундай применил тактику скрытных переходов по ночам, кроме того, к месту будущей битвы шли отряды с нескольких сторон: так называемый «ярославский отряд» с севера и два отдельных отряда со стороны Углича. Все они в ходе сражения должны были соединиться и замкнуть кольцо окружения. Поскольку все отряды монгольского войска подошли без спешки, скрытно, их действия по окружению русских дружин были согласованы, то больших интервалов между боями в разных местах не было. А Юрий Всеволодович, не ожидавший столь стремительного развития событий, оказался не готов к отражению удара. Историки полагают, что со стороны Бурундая в боях участвовало около 40 000 воинов.

Божонки и Могилицы (Могилец).

Предполагается, что первые бои произошли утром 2 марта 1238 года на берегах реки Сить в радиусе 10-15 километров в районе населенных пунктов Божонки – Могилицы (с 1957 года - село Могилец Ярославской области, ныне нежилое) – Шелдомеж. Нападение случилось, когда русские воины находились в крестьянских избах и не были готовы дать отпор врагу.

Среди доказательств, указывающих на причастность Божонок к Ситской битве, - раскопки тверского археолога Д.А. Воронцова, отмечавшего: «Весь берег реки Сить изобилует человеческими костями, и есть предание, что здесь происходила битва татар с русскими». В лесах по берегам реки росло много дубов, которые русские воины использовали для сооружения засек на опасных направлениях дорог, а также для гатей – настилов на болотных дорогах. При осушении болот Мокеихо-Зыбинским торфопредприятием в 1980-х годах были найдены остатки этих дорог и просек, проходящих через болота прямо к Божонке, минуя близлежащие деревни, и представлявших собой несколько слоёв деревьев, уложенных в гать для прохода княжеских войск.

23 сентября 1972 года здесь был установлен памятник в виде стилизованной крепостной стены красного цвета с зубцами. Инициатором выступил Виктор Дмитриевич Попков, учитель школы в поселке Мокеиха Некоузского района. Этот монумент является самым старым из всех, установленных в памятных местах Ситской битвы на территории Тверской и Ярославской областей.

Покровское, Игнатово, Семеновское.

«Ярославский» отряд монголо-татар, пройдя в районе затопленного позже села Ветрино безлюдную местность при впадении Сити в Мологу, тоже 2 марта напал на русские лагеря с севера - в районе современных населенных пунктов Черкасово, Брейтово, Остряковка. Потом было уничтожено Великое Село (располагалось между современными селами Брейтово и Покровское на Сити, в нем было, по преданиям, 12 церквей, после не возродилось). С другой стороны отряд Бурундая уничтожил русские лагеря в Княгинине, Игнатове и Семеновском, русские воины оттуда были вытеснены на лёд Сити. Затем был совершен удар русским дружинам, стоявшим в Покровском, их остатки также были вытеснены на лед - в районе Семеновского городища. Бой был столь жестоким и кровопролитным, что в излучине реки Сить из тел погибших и трупов их коней образовалась «плотища». Люди, называвшие это место кто святым, кто проклятым, но в этом месте не селились. Удивительно, но с тех пор эти земли не обрабатывались. При этом территория не заросла лесом, до сих пор земля сохранила круговые очертания оборонительных валов.

В районе Семеновского городища находится один из самых значительных курганов, насыпанных после битвы. Вот как описал его историк Александр Преображенский после обследования в 1853 г.: «верстах в 2-х от с. Покровского - земляной вал длиной более 15 сажен, высотой до 3-х и около 7 сажен в подошве». Местные жители рассказывали о многочисленных находках «человеческих костей и старинного оружия». Кроме Преображенского здешние курганы в 60-е гг. XIX века изучал ярославский краевед Николай Сабанеев. Его находки подтвердили, что похороненные здесь люди принимали участие в боях. Некоторые кости были обнаружены разрозненными, конечности их были отделены еще до погребения. На многих костяках «очень ясно видны следы холодного оружия: у некоторых кости перерублены, у других черепа несут ясные следы сильных проломов и рассечений, и, наконец, у третьих между ребрами находили перержавевшие лезвия небольших железных ножей».

Станилово, Юрьевская, Красное.

Превосходящие силы Бурундая окружали и уничтожали русские войска по частям. После того, как был разбит отряд Дорожа у Божонок и Могилиц, разбиты войска в районе Семеновского, кольцо окружения сомкнулось вокруг центрального полка русских воинов во главе с Юрием Всеволодовичем. Ситуация осложнялась тем, что Юрий отправил в район Семеновского запасной полк, который был разбит, силы теперь были слишком неравными. Завершающая часть сражения произошла в районе Станилово - Юрьевская – Красное. Предполагается, что князь Юрий был убит в районе деревни Юрьевская (современное название – Юрьевское).

В память о событиях того времени у деревни Лопатино (место выбрано достаточно условно) установлена 12-метровая стела. Чуть дальше - у деревни Юрьевское - стоит деревянная часовня. Интересна история установки стелы. В 1980 году Россия отмечала шестисотлетие Куликовской битвы, положившей начало освобождению русских земель от татаро-монгольского ига. Был разработан план мероприятий. По предложению ярославских краеведов в него включили пункт о строительстве на территории Некоузского района стелы в честь погибших героев Ситской битвы. Инициативу сооружения монумента поддержал Федор Иванович Лощенков, первый секретарь обкома КПСС. В конечном счёте, он утверждал эскиз памятника, он и открыл его 17 сентября 1980 года. Окончательно работа по обустройству памятного места завершилась только через три года.

Итоги Ситской битвы.

Превосходящие, мобильные и более подготовленные силы Бурундая окружили русские войска и к вечеру 4 марта 1238 года полностью их уничтожили. Князь Юрий Всеволодович и ярославский князь Всеволод Константинович были убиты. Князь Василько Ростовский попал в плен, татары пытками принуждали его принять свою веру, перейти на службу. Василько отказался и был убит. Несмотря на кровопролитные бои, обнаружить массовые воинские захоронения оказалось очень сложно. Погибшие долгое время лежали на незахороненными – сделать это было некому, их растаскивали дикие животные. Когда Ростовский епископ Кирилл, находившийся в дни битвы в Белоозере, по пути в Ростов заехал на Сить, то увидел свалку гниющих и растасканных животными трупов.

Ситская битва поменяла ход кампании 1237-1238 годов. Силы нападения к весне 1238 года оказались на исходе, было потеряно стратегически важное время для нападения на другие крупные города. Затянувшиеся на несколько дней бои на Сити и двухнедельная осада Торжка нарушили планы агрессора. Наступившая весенняя распутица, отсутствие провианта, многочисленные потери, в том числе на реке Сить, остудили наступательный порыв. От похода на Новгород было решено отказаться, земли за Ситью избежали разорения, на обратном пути монголо-татары, измотанные на Сити и под Торжком, старались избегать серьезных столкновений и осад городов.

Ситская битва стала первой и единственной во время военной кампании 1237-1238 годов попыткой объединения сил пяти князей для отпора врагу. Владимирская, суздальская, ярославская, ростовская, угличская дружины сражались вместе. Но эта попытка в силу многих причин оказалась неудачной.

С 1239 года монголы начали систематические нападения на Южную Русь, и в конце 1240 года взяли Киев. Разоренные города надолго оказались в состоянии упадка и экономического застоя. Нашествие Батыя завершилось установлением на Руси правления, именуемого монголо-татарским игом. Русские князья, получая ярлык на княжение, были обязаны беспрекословно выполнять его волю, собирать ежегодную дань. Однако следует признать, что уже с 1132 года единого Древнерусского государства со столицей в Киеве не существовало. Великое Владимирское княжество было сильным независимым государством. Для него новый этап истории начался не в 1240 году, а в 1238-м – именно после Ситской битвы. Такая корректировка исторической периодизации вполне обоснована: основной вектор политической жизни для обширных территорий на протяжении XII и первой половины XIII веков уже переместился из Киева через Ростов и Суздаль во Владимир.

Иго не изменило государственный строй отдельных княжеств и земель, не уничтожило предпосылок для дальнейшего объединения в рамках единого русского государства. И опыт такого объединения был опробован, по ситуации того времени неудачно, во время Ситской битвы. Спустя полтора века после Ситского сражения русские силы смогли одержать победу над монголами, когда в 1380 году московский князь Дмитрий Иванович объединил треть военных сил Руси на Куликовскую битву.

Согласно Закону Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской области», вступившему в силу 1 января 2015 года, 4 марта ежегодно отмечается как День Ситской битвы. Торжественные и памятные мероприятия проходят на территориях Брейтовского (конец февраля) и Некоузского (начало июня) районов.

О проекте.

Участники проекта:

Ситская битва 1238 года остается малоизученной частью отечественной истории. На многие вопросы до сих пор не найдены ответы: почему она состоялась именно здесь, в каких конкретно местах шли бои, как оценивать результаты сражений?

В поисках ответов на эти вопросы в год 780-летия Ситской битвы был создан специальный сайт. В нем представлена развернутая картина боевых действий 1237-1238 годов, которая позволяет понять предысторию Ситской битвы, проследить развитие событий, сделать выводы о событиях тех лет.

Инициаторами создания сайта стали Андрей Земсков и Андрей Тутариков. Сегодня проект поддерживают Группа компаний «Алан» и Ассоциация содействия реализации эколого-краеведческих проектов «Прощеный ручей».

Надеемся, что сайт, посвященный Ситской битве, будет полезен историкам, краеведам, туристам, интересен дизайнерам и программистам. Рассчитываем, что проект позволит жителям Ярославской области и других регионов лучше понять историю родной земли.

Проект будет развиваться. Мы будем дополнять его новыми сведениями, появится полезная для историков, краеведов, туристов информация.

Будем рады вашим предложениям по развитию проекта. Наши контакты: bitva.site@yandex.ru